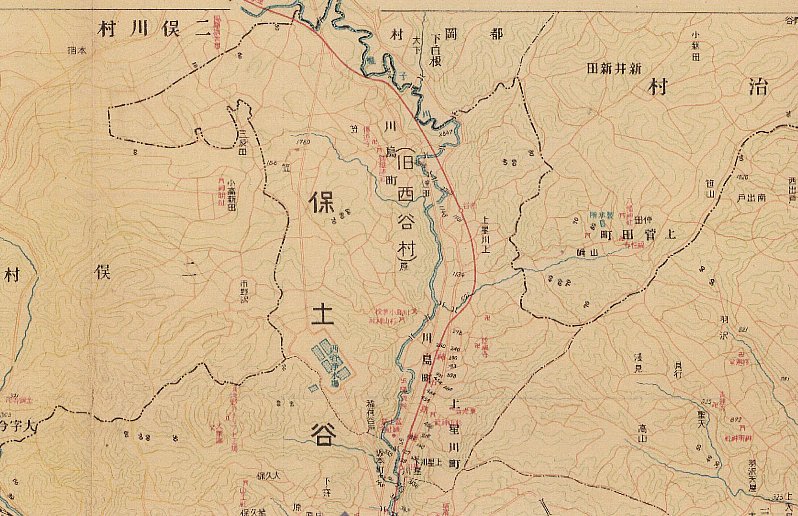

西谷町・上星川町周辺の古地図

Ⅰ.相鉄線の前身・神中線

昭和初期の西谷町の周辺は水田と湿地帯が多くを占めていた。昭和5年の下の地図で道路を見ると、和田町から北西へ伸びてきて仏向町(坂本町)で水道道と分かれ、ほぼ真っすぐに北へ伸びていて今とあまり変わらない。本体の水道道も西谷浄水場を中心として南北に真っすぐ伸びている。

当時の神中線(相鉄線の前身)は、西谷駅の前後では国道16号線をはみ出してその東(北)側を走っており今とは逆である。今では信じられないことだが、この頃の帷子川には砂利や石炭を積んだ小船や筏が行き交っていた。(相鉄瓦版)

「神中線」の名称は一見すると何のことやら、ぴんとこない一面を持っているが、

神(●)奈川(の)中(●)央線の意味を持たせている。

地図からは「西谷村」の名称が川島町に変わったことが窺える。(上星川上)今の上菅田町の北部から新井町の辺りは「新治村」と表示されている。

国道の梅ノ木交差点は定かではなく、笹山団地へ行く青砥~上星川線(山崎通り)も北にずれていて細すぎるように見える。今の山崎通りは菅田川に寄り沿うように付かず離れず走っている。してみると山崎通りは昭和5年から19年の頃までに、菅田川に沿って新設されたのだろうか。

<昭和5年 大横浜市全図 国際日本文化研究センター>

相模川の砂利を搬送する目的で、神中鉄道が大正6年に創業し線路が敷説されるに至った。神中線の駅名は「西谷」であり、横浜に向かって次の駅は「星川」である。昭和5年に、現在の東川島町の踏切りの北西、三和プラザの東側に新設された「新川島」駅は、この地図にはまだ反映されていない。

また同年には鶴ヶ峰駅と常盤園下駅(和田町)も開業した。この頃の電車はガソリン自動客車であり、気動車と呼ばれ機関車に客車(一両)と貨車二両の編成だった。星川駅周辺は上星川町で、上星川下と呼ばれていたようだ。

この頃の各駅の乗降客は100人から200人ほどだった。西谷駅を利用する人の多くは笹山団地の住人に占められていた。

乗降客数

天王町 星川 常盤園下 上星川 西谷 鶴ヶ峰

昭和10年 816 388 478 362 85 81人

(保土ヶ谷区史)

平成24年の各駅の一日の乗降客数は次の通りである。

和田町15,800人、上星川23,500人 西谷23,300人。

国大のある和田町駅よりも西谷駅の乗降客数が多いのは意外な思いがする。

神中線は当初、厚木から二俣川までだったが、大正15年には星川まで延伸がなり、昭和8年には横浜駅までが繋がった。神中鉄道はこの後、昭和18年に相模鉄道に吸収合併された。

<砂利を運ぶ昭和初期の神中鉄道 相鉄70年史>

真っ黒の煙を吐いている。

昭和5年の地図には逆田(逆田橋公園付近)の左上付近に傳道寺と御嶽神社が表記されているが、昭和19年の地図や現在の地図上では両者とも見つからない。御嶽神社は稲荷社に衣替えしたのだろうか。

傳道寺の左上に字名と思われる「笠」の表記があるが、これは現在も「笠町内会館」の名前に名残がみられる。旭区白根の辺りは「都岡村」と呼ばれていて、そのすぐ西側を流れる帷子川は激しく蛇行していたことも分る。

先の昭和5年の地図はこの後、昭和6年1月5日に訂正第十一版が発行されているこの時の地図の販売価格は35銭であった。

Ⅱ.第六天社

翻って今あちこちに見られる「大六天」の地名は何処にも記載されていない。

現在では分譲団地名に「大六天」もあるほか、大六天通り、大六天橋、第二大六天橋などの名称があるが、不思議とその由来は明らかになっていない。大六天団地の頂上付近に、魔王を祀る「第(大)六天社」が在ったのではないかとの推測も出来るが、今はその社を見つけられない。

その後の調査で「新編武蔵風土記稿」巻之八十三に、第六天社の記事を見つけた。そこには「除地、一畝、村の中央にあり、妙福寺の持、」とある。これにより以前は妙福寺の近くに第六天社が存在していたことが判明した。

妙福寺は昔からそこの山上に小庵を建てて置いたが、いつの頃か(今の場所に)一寺とせり、としている。

更に大六天団地のほぼ中央に小社があることが分った。そこは台地の頂上付近ではなく、南斜面の中腹といった場所である。分譲地の中にぽつねんとして現れる赤い鳥居の社は周囲の住宅地との調和といったものはない。

いま「大六天稲荷」と称するその社を訪ねてみると、小堂の前には油揚げが一袋供えられていた。近所の人に話を聞いてみたところ、(確かなところは分らないが)かなり昔からあって由緒のあるものと聞いているとのことだった。

大六天稲荷は富士山神社と一緒になっているという。もしかすると妙福寺との関わりを何かご存知だろうかと思い、その点をお尋ねすると「宗派がちがいますね」と答えが返ってきた。

もとより神社とお寺とでは宗教自体が違う。第六天社が祀る第六天とは仏教であり、魔王(他下自在)とされ、釈迦に降されてから仏教の守護神となったという。

長い年月の間に妙福寺の手を離れて西谷町の富士山神社の管轄となったようだ。

明治期の廃仏毀釈の影響もあったのだろう。

<大六天稲荷>

現在ではあまり見かけることもなくなった第六天(神)社であるが、仏教色は排除されて神道と結びつき、更に五穀豊穣の神様として、民間の間に広く信仰されている稲荷社と習合されたようだ。稲荷社は稲の神さまであり、農業神であるが江戸時代には商売の神様としての信仰も広まった。

近代の第六天社の主祭神は、天神第六代の面足命(オモダルノミコト)に変わっている。何故、祭神が面足命になったのか不明ながら、第六天社の「第六」が「第六代」と共通していることと関わりがあるようだ。

ともあれ、大(第)六天の名前を残しているからには、この小社が風土記稿にいう小庵であった可能性が強い。「山上」の小庵ではなく中腹にあるものの、何かの都合で移動して来たとも考えられる。

ただ崖があるので、大六天稲荷から妙福寺へ行く道はなく、かなりの遠回りを強いられる。当該の稲荷の場所は多くの住宅地図には、大(●)六天子供の遊び場と表記されている。

この他に大六天稲荷から北東に直線距離で約250mのところにも小社がある。赤い鳥居の稲荷と思える社であるが、その場所は台地の頂上を越えて平坦になった場所である。こちらは住宅地図によると宗教団体になっている。

Ⅲ.西谷村の名称変遷

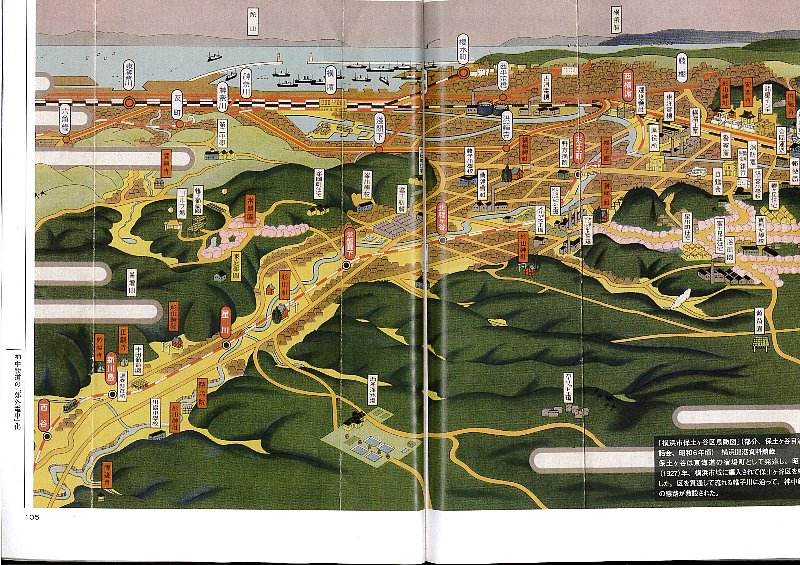

下の絵図は、先に掲載した地図を測量した、ほぼ2年後に作成されたものである。

巡査駐在所の東側に「中田葡萄園」の記載が見られる。

古地図にある「葡萄園」は微かにだが屋号として今に残されている。

<昭和6年頃 保土ヶ谷区俯瞰図 地図で探る横浜の鉄道所載>

昭和19年の地図では現在の国道16号線が、八王子往還と表記されているところから未だ国道には指定されていなかったことが分る。戦前は県道12号線として県の管理に属していた。

国道16号線の路線認定は、 横浜~横須賀間が昭和27年で保土ヶ谷周辺は昭和37年という。

この地図では西谷駅周辺は上星川上町と表記されている。明治22年に町村制が敷かれ、上星川村と川島村が合併して「西谷村」の名称が生まれたが都筑郡に所属していた。後に昭和2年になって横浜市に編入され上星川町となった。

昭和35年になり編成替えがなされ、上星川町と川島町の一部が西谷町として新設された。江戸時代の編纂になる新編武蔵風土記稿によると、西谷村は上星川村と呼ばれていた。

「今は神奈川領なれど、古は小机領ともいへり、―中略―川島村の地を貫けり、

-中略―家数六十一軒、すべて村内山にそひて田は谷間に作る―後略」と記されている。

この当時の上星川村は南橘樹郡の境に位置していて、西部は上星川で東部は下星川

と呼ばれていたという。東の境界が和田村・帷子町(ママ)で、南の境界は坂本村・川島村で、西の境界が白根村、北の境界が羽澤村・上菅田村であった。

したがって上星川村には、今の上星川の釜壇山や西谷町の妙福寺や猪子山下が含まれている。江戸時代の正保年間は山本平九郎の采邑(知行地)で、後に天領部分を小野田三郎右衛門信利が支配して、私領は医師の船橋宗迪の知行地となった。村内の道幅は三間(約5.4m)であったという。

当時の上星川村の人家の数は僅かに61戸しかなく、全てが山沿いにあった。天保14年には上星川村の家数は42戸であったとの記録がある他、昭和3年の調査では上星川町の家数は373戸となっている。(保土ヶ谷區郷土史)

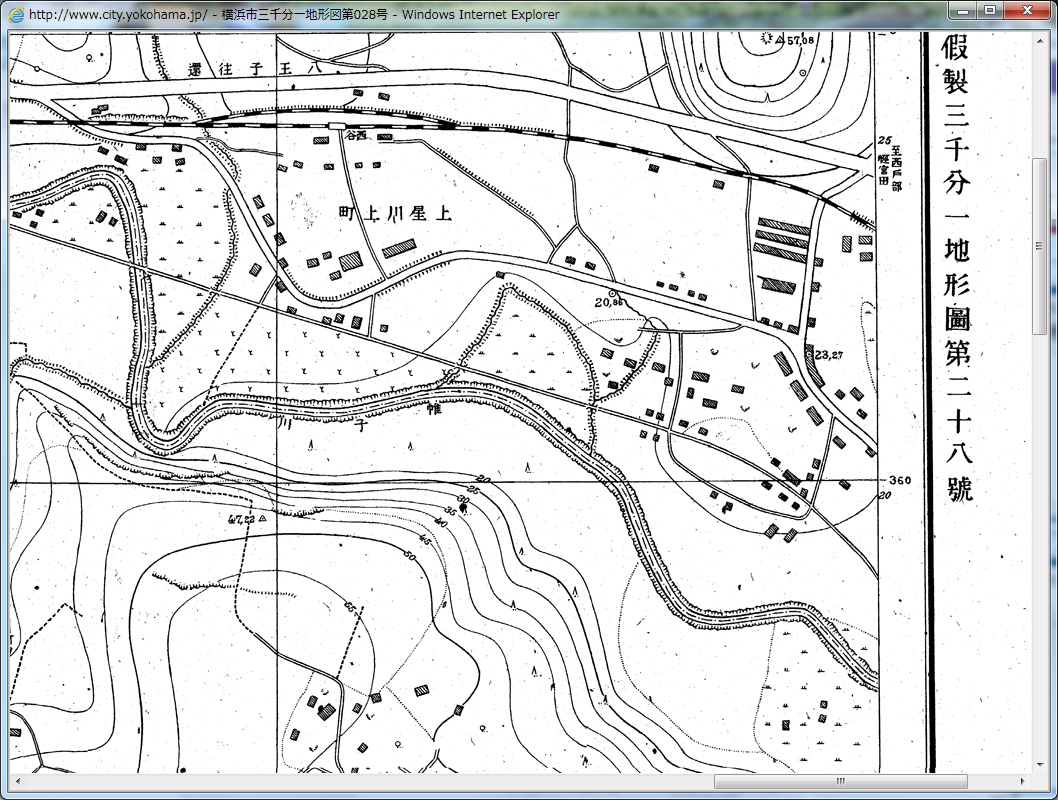

昭和19年の地図を良く見ると駅を通る本来の線路の他に、西谷駅を北側に迂回する線路が国道16号線の南側に走っている。この頃の西谷駅周辺はまだ単線のままだったので待避線として利用されたものか。

この頃になると相鉄線は国道の南側を走るルートに変わっている。国道の位置が動いたのか、線路が南へ移動したのか。

詳細は未詳だが後者の可能性が高いのではないか。これ以前の地図では神中線は西谷辺りでは、八王子道(往還)の更に南側を走っていた。残念ながらその地図は紛失してしまい、夢幻の如くとなってしまった。

昭和19年の地図

戦前の電車のスピードは驚くほど遅く「電車が来ると遊んでいた子供たちが畦道を走り出して電車と競争した」(相鉄瓦版)電車が来るのが見えると駅へ走って行って飛び乗った。時には駅でもない所で停めて乗せてくれることもあった。等のエピソードが残されている。

脱線事故も多くその度に皆で持ち上げて線路に戻した。機関車の煙突から石炭の燃え殻が、藁葺き屋根に飛んでよく火災も発生した。(相鉄瓦版)

上星川駅~西谷駅間が複線化されたのは昭和27年のことである。戦後には米軍がパイプラインの警備のために、一時西谷駅に駐屯していた。

駅前から「JA西谷」の横に出て、商店街に続く道は今と同じ位置で変わっていない。同様にかわしま歯科医院の横と、てふてふ美容室の横から北に伸びて、三角形を形づくっている道路は往時とあまり変わっていない。

現在の浜銀西谷店の辺りから線路にかけては、工場か社宅か倉庫のような大きな建物が見られる。西谷商店街の通り(大六天通り)は、駅が近いのにも関わらず商店や住宅などの建物は数えられる程しか建っていない。

今の富士山神社の周辺には社殿や建物などは一切なく、山と自然の傾斜地の地形がそのまま残っていたようだ。

富士山神社の歴史は意外に浅く、昭和36年に建立され日本武尊など三神を祀っている。駅の西方を流れる帷子川は蛇行したままで、床上浸水を引き起こした当時の流路のままである。

商店街の中にある白南クリーニング店の南方にあったらしい小水路は、今はなくなり暗渠状になっている。商店街南方の通称「水道道」は当時も今もまっすぐ一直線に東西に走っている。

興味深いところでは、マルエツの前から商店街を南に分岐する細い道路は、往古の八王子往還であるが、少し西に向かったところで途切れてしまっている。この頃には、野原となってしまっていたのだろうか。