帷子川の名称語源

江戸時代の頃には帷子川の川幅は西谷辺りで六間ほどだった。およそ11メートルほどであろうか。これは川岸間のことであるから、水流部分はこの半分以下だったと思われる。

隋流院へ渡る場所にかけられた板橋の長さは、六間と武蔵風土記稿に記されている。この板橋の幅は四尺しかなかった。当時は自然堤防であった為に、両岸とも人口岸に造られた現在よりは少し広かったことが窺える。

水深は今よりは深かったが宝永4年の富士山の大噴火により、川底に火山灰が溜まり浅くなってしまった。

少し変わった名称「帷子川」の由来には諸説ある。天王町辺りまで海が入り込んでいた時代に、その周辺は「帷子湊」と呼ばれていた。古くは室町時代の頃か「かたびらの里」と呼ばれた形跡もある。

この「かたびら」の地名は、地形が着物のかたびらに似ているところからそう呼ばれたと言うが定かではない。(保土ヶ谷ものがたり)かっては「帷子」はカタピラというアイヌ語であると言った人も居た。だが今、市内にアイヌ語の地名が多く残っているとはあまり聞かない。

今井川の写真 <保土ヶ谷ものがたり> 帷子川も類似の風景では。

また入江は「潟」と呼ばれるところから「潟平川」が「帷子川」となった説。江戸時代になっても海は洪福寺の近くまで来ていた。今の松原商店街から天王町駅に行く道路が(旧)東海道として使われていた。

大正の頃まで今の松原商店街は寂しい所で、一面松林でありそこから松原商店街の名が付いた。

幕末に近い天保の頃になると帷子川の下流には、岡野氏による岡野新田や平沼氏による平沼新田が開かれた。平沼新田の上流には既に尾張屋新田があり、この地名は今に残る「尾張屋橋」の名前にその名残が窺える。

この頃でも河口は天王町付近にあって袖ヶ浦と呼ばれ、浅間町、岡野町、平沼、戸部村が沿岸部を形成していた。

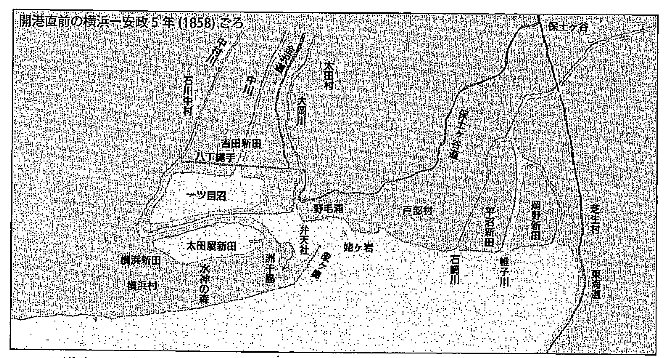

1858年頃の新田と沿岸部 <わかるヨコハマ>

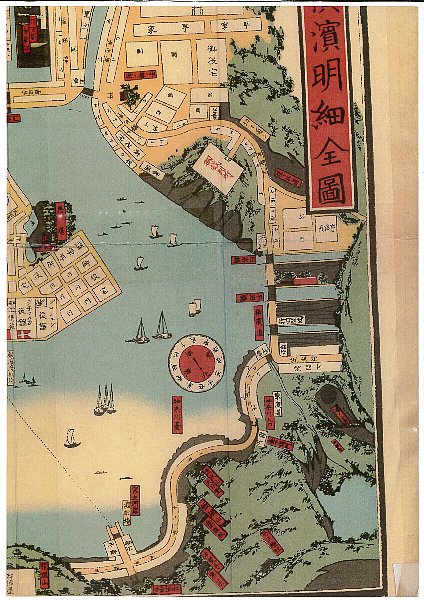

師岡屋伊兵衛が慶応4年に発行した横浜明細全図は、1864年に作成された物の再版とされている。同図では東海道の沿岸部は、仲木戸~浄滝寺~本覚寺~軽井沢~浅間下・芝生村~平沼橋~戸部~野毛で構成されている。 浅間下から先は横浜道と記されて、戸部では程土ヶ谷道が合流し野毛から先は金澤道と記されている。 <横浜明細全図>

浄滝寺は幸ヶ谷に本覚寺は高島台に今も現存しており、寺の位置は当時とさほど変わってはいないと思われる。

先の「潟平川」説をとるのなら平らな潟であるから、「潟平川」と呼ばれるようになったということになろうか。すると潟平川説が最も妥当性があるようにもみえる。だが「潟」とは第一義的に海から隔離された沼・湖をさすという。

他に入り江を指すこともあり、干潟とは遠浅の海で潮の干満で陸地になったり海になったりする所をさす。これらのことから、「潟」という言葉には元々平らな土地をさすイメージがある。

その故に平らだからといって、わざわざ潟平と言うのは少し微妙な違和感が残る。ならば「潟川」と名づけても良さそうに思える。

また帷子川の両岸は片方だけが崖で、片方が平らだったことから「片平川」となり「帷子川」となった説。

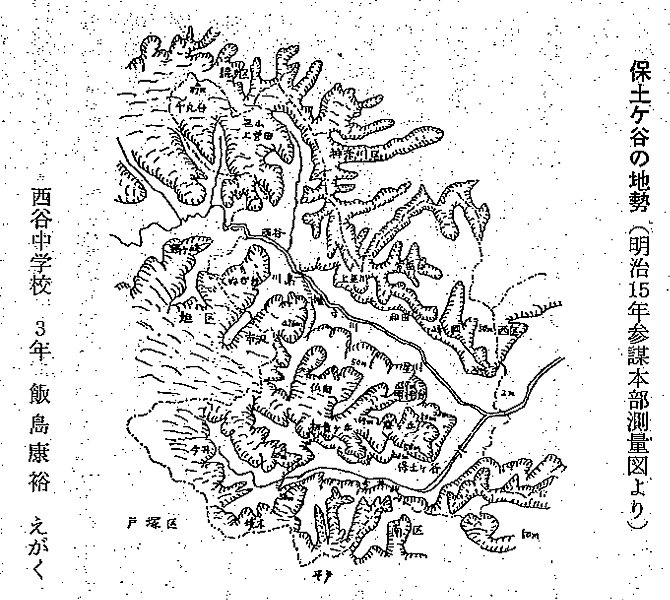

これも西谷町の辺りは今でこそ片側が崖になっているが、明治15年の参謀本部測量地図を模写した物を見ると、洪福寺辺りから上流は両側が台地になっていて、谷底には見えても片平(●●)には見えないのである。

洪福寺辺りから下流域は、両側が大きく平地のように開けていて此処も片平には見えない。西谷町辺りが片平に見えるとしても、西谷辺りを基準点として帷子川の名前が付けられたとも考え難い。天王町辺りにあった帷子の里とは離れていることもあり、位置的にもしっくりこない。

ただ往時の「帷子」は、人家の少なかった為であろうと思われるが、現在の天王町、宮田町、峰岡町が含まれる広いエリアであったという。

<保土ヶ谷ものがたり>

翻って「帷子」の語源を考えると、着物であり袷(裏地あり)ではなく布の片方のことをさしているという。また薄く半身用の小さい物で肌着・汗取りの役割をもっていたようだ。

後に裏地のない単衣の着物を指すようになった。他には鎖帷子や湯帷子、経帷子があるが何れも押しなべて下着の類に近いものとなろうか。

昭和の中期くらいまで帷子川ぞいには捺染工場が沢山あった。これ等の工場は帷子川で布を洗ったり晒したりしていた。時にこの布が下流に流れて来る事もあった。

これ以前に今の星川駅の近くには、明治末期に創設され、敷地が6万坪に及ぶ巨大な富士ガス紡績工場が存在していた。現在のイオンや市営バスの車庫周辺から、ホームセンター・コーナンに至るまでの地域が全て含まれていた。

紡績工場の従業員は4千人ほども居たが昭和18年頃に他所へ移転した。つまり近代においては、帷子川の流域は絹織物との縁が深かったのである。 また大化の改新に伴って都筑郡に幡屋郷が置かれた。(保土ヶ谷區郷土史)この幡屋郷は二俣川を中心としていたというが、いずれ流水を利用し帷子川の流域に広がっていたものと思われる。

古くは太田道灌が「平安紀行」に詠んだように、天王町周辺に「かたびらの里」があった。

かたびらと名づくる所にて

日ざかりは かたはだぬぎて 旅人の 汗水になる かたびらの里

この歌は「片肌脱いで」「汗水に」の両語から、「かたびら」に繋がっており、明らかに肌着としての「帷子」を示唆している。他にも平安紀行の六年後に道興准后が著した廻國雑記に次の歌がある。

かたびらの宿といへる所にて

いつ来てか 旅の衣を かへてまし 風うら寒き かたびらの里

この歌も先と同じく、旅の衣(●)を替えて(替えたい)かたびらの里としており、やはり肌着の帷子とかたびらの里を結び付けている。このことは、かたびらの里にて帷子或いは帷子を連想させる風物を見て、その印象が強く残ったことを示唆している。

地名について保土ヶ谷區郷土史は、武蔵風土記に帷子を「小帷」と表記していて、小田原衆所領役帳にも「小帷」と表記があるとしている。同書はこれを一時的な呼称であったとみなしている。

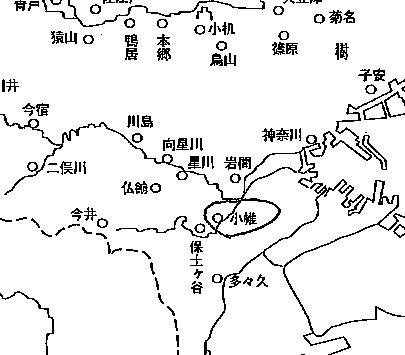

「小帷」は九十一貫八百七十文の知行地であり、後に北条氏によって太田道灌の子孫である大田康資に与えられた。

<小田原北条時代の小机領 保土ヶ谷区史>

「小帷」は小机領の岩間(町)の南西で保土ヶ谷の東にあたり、現在の天王町の辺りになると思われるが、その辺りは江戸時代初期には(古)東海道であり古町橋が架かっていた。

ところで「小帷」は何と読むのであろうか。

現在と往時とでは多くの読み方が変わってしまっているが、「帷」は「い」であり帷幄の言葉があるように「幕」などの布をさしている。

「帷」が「い」であるならば、「小帷」の読みは「おい」か「こい」となるが、これ等ではあまりにも語慮が悪い。

そこで小考では「おとばり」或いは「ことばり」と読んだと推測する。「とばり」とは帷子の意で幔幕などの布をさす。

「もっと知りたい保土ヶ谷」では「かたびら」と読んでいる。してみると「かたびら」は、古くは「小帷」と表記され後に「帷子」と書かれるようになったとも考えられる。

いずれにしてもこの「かたびらの里」の「かたびら」は、着物の帷子や布との関連性を強く漂わせている。旅人が、かたびらの里を通る時には干した布や川に晒した布、或いは布を張り巡らしたように見える家があったものと推測できる。

万葉集の、

「春過ぎて 夏来たるらし 白妙の 衣干したり 天の香具山」

の光景がそっくり当てはまるように瞼の裏に浮かんでくる。

小川の名前よりは、村の名前の方が先にあったと考えられることから、古来「かたびらの里」なる地名があり、その里を流れる小川であったことから「帷子川」の名称が生まれたとみるのが、適当であり妥当と言えるのではあるまいか。

その「かたびらの里」の語源については、前述したように着物の帷子との関連に注意を向

ける必要があろう。

一見すると何の関係もないように見えるが、漢字の字源には深い由来があり、字自体意味を持たせたものが多いので、この文字が何を示唆しているのか良く考える必要があろう。

帷子川の周辺には、鎌倉時代の古戦場が多く残っていることも気になることの一つと言えようか。

古くは平仮名で「かたびら」と表記されていたことから、或いは「帷子」は後に当てられた文字であった可能性もある。

また音や読みは時代と共に変遷していく。訛りが修正されたり、或いはその逆であったり、その時々の呼びやすい、語慮の良い方へと自然と変化していくので、「かたびら」の音も、「帷子」の文字も後世に宛てられたものである可能性まである。

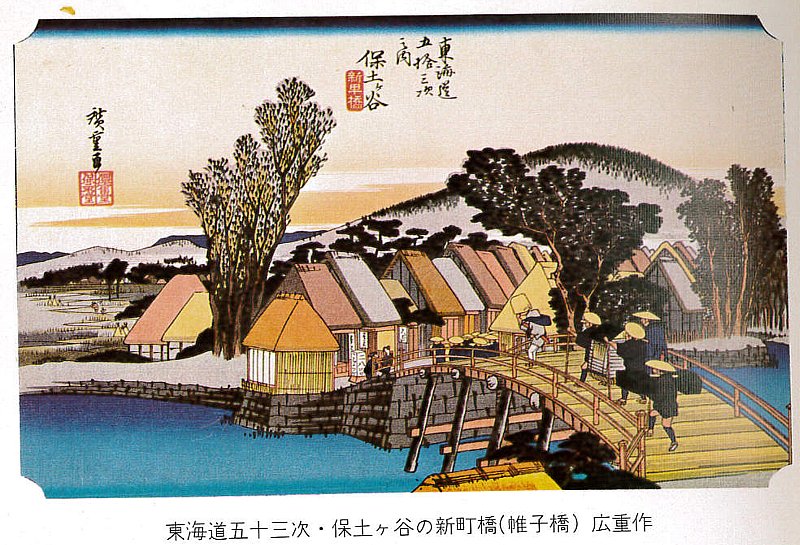

現在の帷子橋は天王町駅の北東、松原商店街に行く途中に架かっているが、江戸時代の帷子橋は「保土ヶ谷ものがたり」では、天王町駅の南東に架かっていた事を示唆している。